焊接被称为“工业裁缝”,在工业生产中扮演着举足轻重的地位。

从人工焊接到研究应用新型焊接机器人,是行业的飞越,更是时代的变迁。

焊接专业人士也从精湛技艺的“老手”“行家”,逐步转型为精研数据参数、潜心工艺设计的专家型工程师。

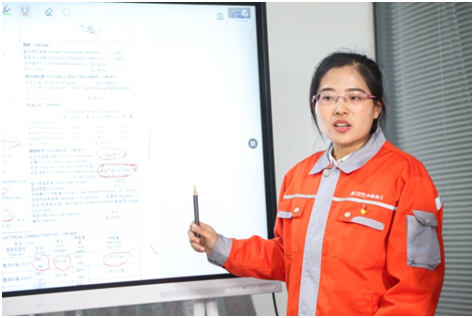

焊接“智脑”严把质量关

工作10余年,作为焊接团队里的“大脑”,刘静静见过的焊缝比车间的老焊工们还多。

长久以来的标准设计经验,让她对焊缝类型了然于胸,总能快速反应、精准预判,负责的产品总能实现100%合格交付。

刘静静今年38岁,是一名国际焊接工程师(International Welding Engineer),担任中铁工业旗下中铁科工江夏制造基地技术开发部副部长。

她潜心焊接技术,并与一批志同道合的专业人员共同组建了刘静静创新工作室。

这个工作室承担着江夏制造基地车间所有新焊接项目的工艺设计和标准制定工作,每个项目都是一次新的挑战。

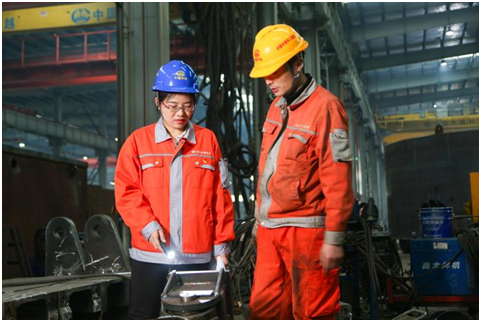

零件焊不好时,焊工们的第一反应总是“找刘静静来看看”。

身型娇小的刘静静蹲在焊接车间时,很容易被巨大的零件挡住。但由她指导焊接的盾体、刀盘、蝶阀、预热器、钢套箱等产品,已经广泛应用于盾构、水利、桥梁等重大项目,支撑着大型机械稳定运转。

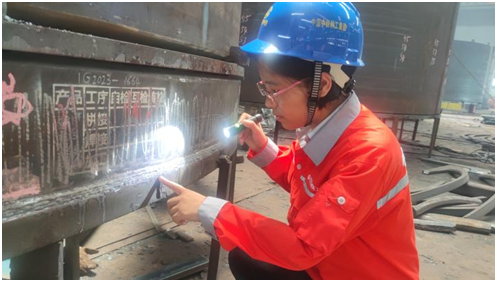

让焊工团队感到钦佩的是,刘静静侦探般的细节观察能力以及对产品质量的严格把关。“她对质量的要求非常严格,要反复验证才能合格过关。”焊工班副班长刘才胜说。

“武功秘籍”精准“诊脉”

与焊工师傅实操时“手摸眼观”不同,刘静静针对不同的焊接新型材料会研究并生成系列检测报告和数据参数,这些“关键信息”是她判断焊接质量的主要依据。

通过分析总结,她形成了一套攻克“焊接难题”快准狠的“武功秘籍”,遇到问题可以快速“定位”。

2023年7月,在江夏制造基地的焊接车间里,一块试制件在焊工高级技师张先仪手上反复翻转,切开的焊缝里有不少裂缝、气泡,有20多年专业焊工经验的他在这个新材料上犯了难。

“这种材料比平时常焊的材料都薄,焊接变形量很大,还容易开裂。它的焊接温度要控制得更加精准。”通过“武功秘籍”经验检索,刘静静分析出最有可能存疑的操作点。

反复尝试了一周,焊接质量终于达到了交付标准,焊工团队松了一口气。

创新工作室的高级工程师王承海提到,每年他们都有约三分之一的任务,是对从未接触过的材料或项目进行焊接工艺设计。

这种非标准品的小批量定制化项目没有标准方案,即便在温度、焊缝清洁、焊料选择等十几种参数中找到了最佳组合,制造过程中还会不断发现自己的遗漏。

基地焊接技术工人说,“有她在,从不会因为焊接失败灰心。”

笃信创新的“最强大脑”

采用悬挂式车厢的中铁科工武汉江夏基地空轨试验线,车厢整体重量更轻,零件之间更紧凑,刘静静团队负责焊接的转向架就比普通转向架小了约一半。

这对于焊接团队来说,不仅作业空间受限,焊接难度更是成倍增长。

两个焊缝之间的距离只有50毫米,仅为一般工艺的1/10。焊缝距离越近,变形量就越难控制。

刘静静说,“空轨转向架的焊接要求,几乎等同于一个精密仪器,我们要靠工艺标准和焊工师傅们的实操经验‘焊’出这个误差在毫米之间的‘精密仪器’。”

历时一年半,经历了修改40余项工艺文件及方案20余次,空轨试验线项目终于完成交付。

如今,“悬挂式轨道交通关键装备制造技术研究”通过湖北省科技成果鉴定,鉴定结果为“国际先进水平”,相关技术已成功用于世界首列永磁磁浮空轨——江西兴国“红轨”和太原清徐空轨项目。

工业机器人的研发、制造和应用,是衡量国家科技创新和高端制造水平的重要标志,是“制造业皇冠顶端的明珠”。

刘静静创新工作室联合中铁工业规划设计研究总院、华中科技大学等高校,承担起武汉市重大科技专项课题《钢结构中厚板激光-电弧复合焊接核心技术与装备》,目前已在视觉定位和关键零部件设计开发等方面取得重大进展。该项技术将对我国船舶、航空装备制造领域产生深远影响。(卿柔 路远馨)

新闻链接:焊接“智脑”的“武功秘籍”